15 сентября Церковь отмечает память преподобных Антония и Феодосия Печерских. Первоначальники русского монашества открывают и новый церковный, и новый учебный год. Как говорить о них с детьми? Чем жизнь их может быть интересна современным ученикам?

Как говорить о святости?

Непостижима и таинственная святость, недаром верующие люди стремились увидеть подвижников, а не просто получить о них информацию. Простые слова в их устах обретали особую глубину, умиротворялись сердца в их присутствии. Поэтому так сложно словами рассказать о святом: простой пересказ дат и фактов может выхолостить содержание, лишить его жизни.

Но что же делать нам, педагогам, когда необходимо рассказывать о святых на уроках в воскресной или общеобразовательной школе? Искать и находить свои приемы, и точно не пытаться воспроизвести какие-то благочестивые штампы или исподволь колоть детей недостижимым для многих «всегда слушался родителей», «чуждался детских забав». Это не значит, что рассказ наш должен быть сух и математически точен, в нем должно быть место и личному отношению, и рассказам о чудесной помощи святых, и примерам, которые мы черпаем из их жизни.

Приступая к рассказу о жизни и подвигах преподобных Антония и Феодосия Печерских, нужно определить несколько ключевых тем внутри этого рассказа. Структура урока будет зависеть от многих факторов. К примеру: 1) сколько времени можно потратить на эту тему? (Если в воскресной школе, хорошо бы два урока: отдельно о жизни святых, отдельно – о Лавре и ее знаменитых насельниках). 2) Будет ли это только одна тема в курсе, посвященная монахам и монастырям (в рамках курса в школе) или 3) вы неоднократно будете к ней возвращаться на примере жизни разных святых (и тогда теоретические понятия можно равномерно распределить).

Но в любом случае рассказ о святых Антонии и Феодосии будет в начале года – и по дню этой памяти, и по тому, что их называют основателями русского монашества. На Руси и до преподобного Антония были уже обители, но чаще всего их основывали князья, Лавра же стала первой знаменитой обителью, основанной трудами и молитвами иноков, как пишут о том летописцы. А значит, начиная с детьми разговор об этих святых, мы в первую очередь должны объяснить им, кто такие монахи.

Монахи – свет миру

Урок можно начать стандартно – с объявления темы и демонстрации иконы. А можно зажечь свечу (или внести ее в затемненное помещение) и спросить: зачем её зажигают в темноте? Опираясь на ответы детей, навести их на мысль, что монахи, как вот такие свечи – должны гореть в любви к Богу и молитве сами и освещать людям путь к Нему. И чем больше горящих свечей, тем светлее и радостнее в комнате…

Затем разобрать с ними слова «монах», «инок», «преподобный». На последнем слове, если позволяет время, чуть задержаться: подобными Кому мы должны быть? Что делает нас подобными? Что означает приставка «пре»? Можно параллельно заполнить первую часть задания, приведенного ниже, вторую часть уже после изучения жития – в конце урока. (Задание 1)

Ангелами земными и духовными воинами называют монахов в церковных песнопениях. Задание 2 можно дать на дом (ведь время урока слишком ограниченно). Но основные понятия нужно проговорить в классе. В идеале такая важная для понимания христианских традиций тема не может быть рассмотрена только в учебной аудитории. Чтобы почувствовать особый дух монашеской жизни, хоть чуточку прикоснуться к ее укладу, нужно посетить монастырь. Во время каникул хорошо бы запланировать большое или малое паломничество (в своем городе, районе или отправиться в дальний путь), обязательно обсудив детали с настоятелем или настоятельницей.

Живая ниточка традиции

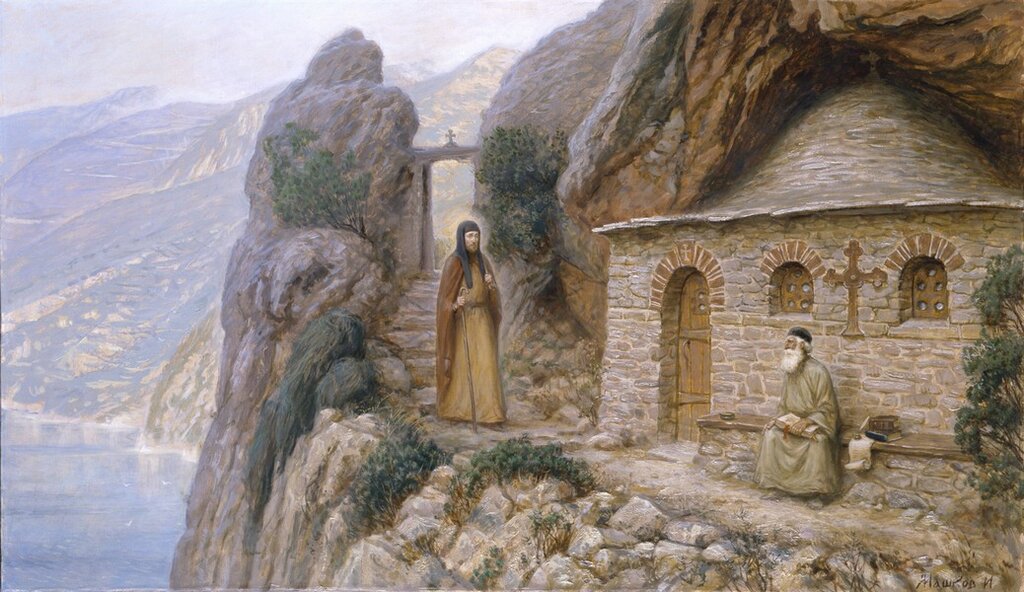

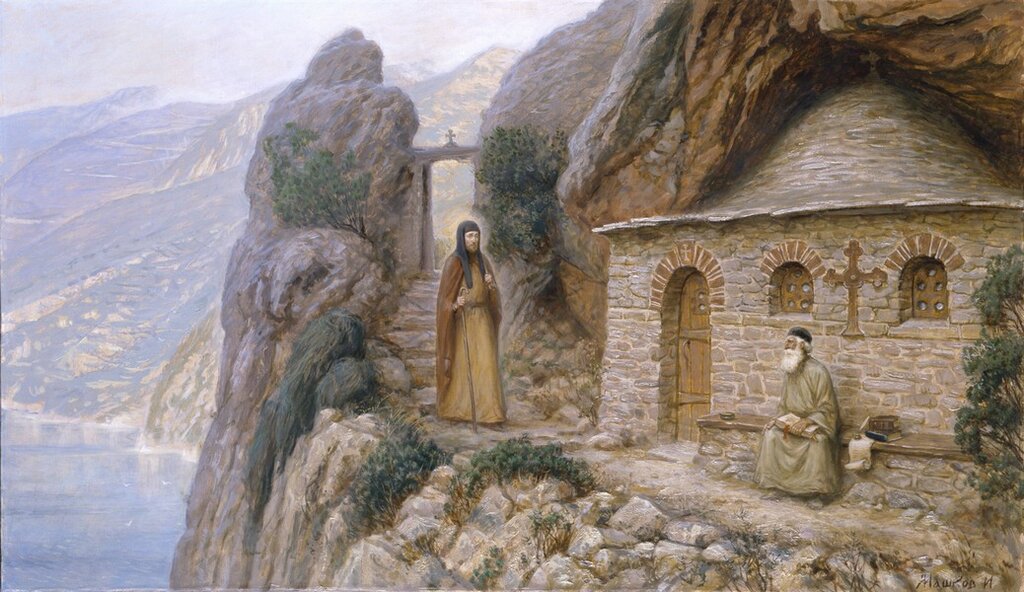

Поговорив о монашестве, стоит перейти к личности основателя Лавры преподобного Антония. И здесь видится две важные темы. Первая – необходимость живой традиции, передачи духовного опыта в монашеском делании (для наглядности можно использовать клубок, протягивая нить от учителя к ученикам). Преподобный Антоний, пожелав посвятить жизни Богу, отправляется на Афон, современные изображения которого мы демонстрируем детям. Святая Гора – целый мир, но в этой теме мы касаемся лишь вскользь. Нам необходимо объяснить детям, что в духовной жизни, как и в школе, люди учатся. Восприняв эту науку на Афоне, преподобный Антоний по благословению своего старца понес ее на свою Родину (здесь также для наглядности можно использовать свечу или фонарик).

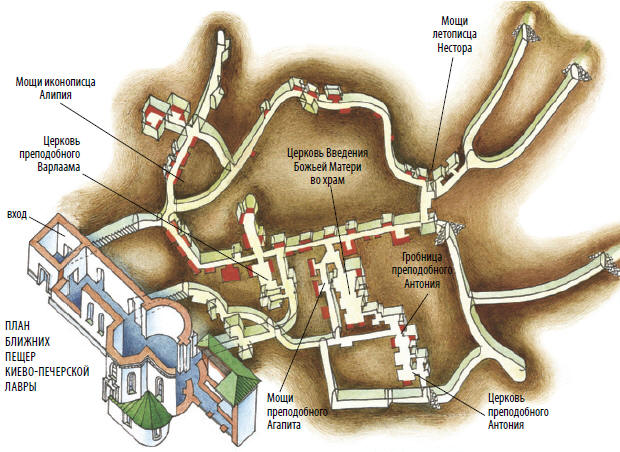

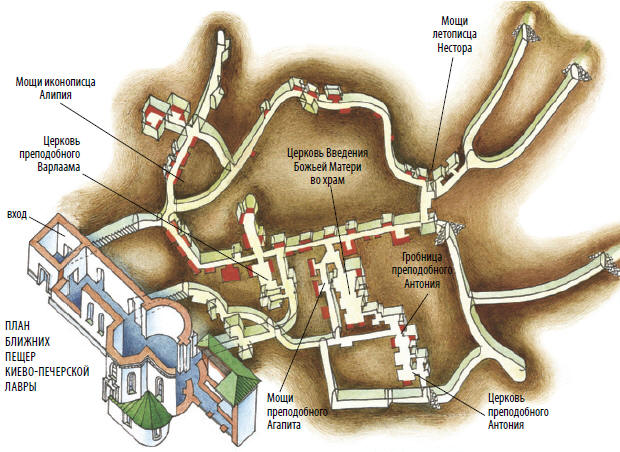

Вторая тема: особенность подвига именно этих святых. Мы продемонстрируем детям фото пещер, схемы ближних и дальних пещер, обсудим, зачем уединялись в них монахи.

Конечно, почувствовать трудность этого подвига в классе не получится, можно лишь вообразить. Замечательно, если будет возможность свозить детей в паломничество в Гефсиманский скит Троице-Сергиевой Лавры. Есть такие пещеры и в других обителях (к примеру, в Пензенской области есть Казанская Алексиево-Сергиевская пустынь в Сазанье). Не только дети, но и взрослые бывают под большим впечатлением от тесных и холодных келий под землей. «Я попробую, конечно, помолиться здесь, но кажется, что это не реально», – воскликнула моя одиннадцатилетняя племянница в подземной келье.

Но наша задача не запугать детей трудностями, а объяснить им смысл: чтобы огонек свечи горел сильно и ровно, его нужно сохранить от ветров. Так и монаху нужно уединение, подвиг, труд, чтобы огонек его души стал ярче.

Отец русского монашества

Именно преподобного Феодосия называет так профессор Георгий Петрович Федотов. Этот инок был вторым святым, торжественно канонизованным Русской Церковью, и первым ее преподобным. В отличие от преподобного Антония, он в большей мере был наставником братии и организатором их иноческого жития. А, значит, когда мы перейдем к личности святого, одной из важных тем будет монастырь – особый мир иноческого жития. Впрочем, даже педагогам общеобразовательной школы, а тем более школы воскресной, я бы посоветовала эту тему рассмотреть отдельно (к примеру, говоря о преподобном Сергии Радонежском) – слишком уже она обширна, интересна, изобилует подробностями. Здесь же проговорить самые азы.

Собственно с монашеских азов начался духовный путь преподобного Феодосия еще и до пострига. Это стремление к Богу и несение послушаний. Очень деликатно и внимательно нужно подойти к рассказу о детстве святого, как мы помним, у него были очень непростые отношения с матерью, не понимавшей духовных исканий сына.

Интересная деталь – будучи еще юным, он пек просфоры. И тут можно рассказать детям кратко о просфорах, о том, как их пекут и как используют. Благо, в сети можно найти не только фото просфор, но и даже видео, наглядно демонстрирующие этот процесс. Но еще лучше будет отправиться на экскурсию в просфорню. Если задаться такой целью, думаю, можно будет выяснить, где и как пекут просфоры в вашем городе или селе. На весенних каникулах мы отправились на такую экскурсию с учениками взрослой и детской групп воскресной школы. Получилось очень интересное занятие, участники которого попробовали свои силы в изготовлении просфор.

Конечно, нельзя обойти вниманием и строительство Успенского собора – образца и эталона на Руси на долгое время. Это тоже очень емкая тема: тут и мастера из Царь-града (а, значит, и о влиянии Византии на культуру Руси), и о том, что такое соборный храм для обители, и об особенностях архитектуры, и о почитании Успения Пресвятой Богородицы в нашем народе. Но тут уже учитель выбирает сам, исходя из возраста и образовательного уровня своих учеников.

Еще одна тема – дальнейшее развитие Киево-Печерской Лавры, сонм ее преподобных, влияние на развитие монашества на Руси. Но если все эти темы входят в один урок, то тут уж придется сказать лишь пунктиром. Хотя личности преподобных, почивающих в пещерах стоят отдельных рассказов. Ведь есть здесь и простецы, и князья, и летописец, и богатырь, и врачи, и иконописцы.

В помощь учителю

Источников для подготовки к уроку сейчас немало, многие из них в открытом доступе в интернете. Но особо хотелось бы отметить книги, которые хорошо бы принести на урок.

Повесть временных лет. Ее автор – преподобный Нестор Летописец – был монахом Киево-Печерской Лавры. И хотя не только дети, но и даже их родители выросли уже в свободной от атеистической пропаганды школе, все же не лишне подчеркнуть, что монастыри были центрами книжности и зарождающейся исторической науки.

Киево-Печерский патерик – не для того, конечно, чтобы зачитывать оттуда истории, а чтобы хотя бы кратко объяснить детям, что это такое. В дано случае – собрание житий подвижников, в которых братия черпала и уроки, и поддержку, и вдохновение. И каждый из нас может посмотреть на их жизнь, как на пример. А учитель может предложить свое задание на дом по одной или нескольким рассказанным в книге историям.

Святые древней Руси Эта книга профессора Г.П. Федотова пригодится педагогам для подготовки к урокам. В ней много глубоких размышлений и выводов, которые помогут учителю лучше понять эту тему. Особый интерес представляет анализ различных типов древнерусской святости.

Киево-Печерская Лавра. Фотография тысячелетия – замечательный фильм, который можно также использовать для подготовки к уроку. А можно показать детям небольшие фрагменты, которые наглядно продемонстрируют, что монашество – это не преданье старины далекой, что монастыри живут и сегодня.

Тема эта, как мы видим, огромна. Готовясь к ней, педагог стремится не вычерпать это море знаний за один урок, а лишь проплыть по нему, постаравшись заинтересовать личностями и жизнью преподобных Антония и Феодосия своих учеников.

Марина Шмелева

Азбука веры