Есть в церковном календаре праздники, которые так и хочется назвать семейными. Рождество Пресвятой Богородицы – один из них. И потому, рассказывая об этом событии на уроке, педагогу так свойственно обращаться пусть к небольшому, но опыту ребенка, опыту в жизни в семье, опыту благодарности родителям.

Рождение ребенка – обыкновенное чудо

Первая тема, от которой мы начнем развивать урок, это, конечно, чудо. Ведь рождение Матери Божией от престарелых родителей только так и можно назвать. Но прежде чем повести свой рассказ, нужно выяснить: а что такое чудо? Если есть возможность, можно попросить учеников заранее кратко ответить на этот вопрос в письменной форме, чтобы с обсуждения их ответов начать диалог с классом.

Несколько раз я проводила такие занятия и в общеобразовательной, и в воскресной школе. Ответы детей храню и временами перечитываю. Дарья: «Некоторые думают, что чудо – очень редкая штука. Я считаю, что это не так, надо просто присмотреться». Дмитрий: «Чудо – это радость, которую приносит нам Бог». Артём: «Чудо – это красота: воздух, деревья, цветы, радуга, всё, что нас окружает». Забавное – «глаза, потому что они у нас разные». Критичное – «то, что не может сделать человек». И ошеломляюще мудрое для девочки десяти лет – «это когда тебя любят».

Поначалу мне казалось, что про чудесное рождение ребенка нужно будет объяснять. Но каждый третий написал «рождение ребенка» самостоятельно. Причем, обычное рождение в обычной семье. И потому дальше беседу строить уже не сложно – говорим о родителях и роде. О том, что каждый из них уже сейчас приносит в свою семью что-то ценное и доброе. И, конечно, о том, за что и почему мы чтим родителей – Богородицы и своих. Об этом нам напоминает величание праздника: «Велича?ем Тя,/ Пресвята?я Де?во,/ и чтим святы?х Твои?х роди?телей,/ и всесла?вное сла?вим/ рождество? Твое?».

Чтобы больше узнать о семье Богородицы, мы выполним в классе Задание 1. А в качестве домашнего задания к этому блоку урока можно попросить детей нарисовать свое семейное древо. Представление работ можно сделать на каком-то праздничном мероприятии, к примеру, в дни Святок, когда мы будем говорить еще об одном Рождестве. Или попросить написать несколько фактов, за что ребенок почитает свою маму, предварительно разобрав понятие «почитать» и «чтить».

Вся история на одной иконе

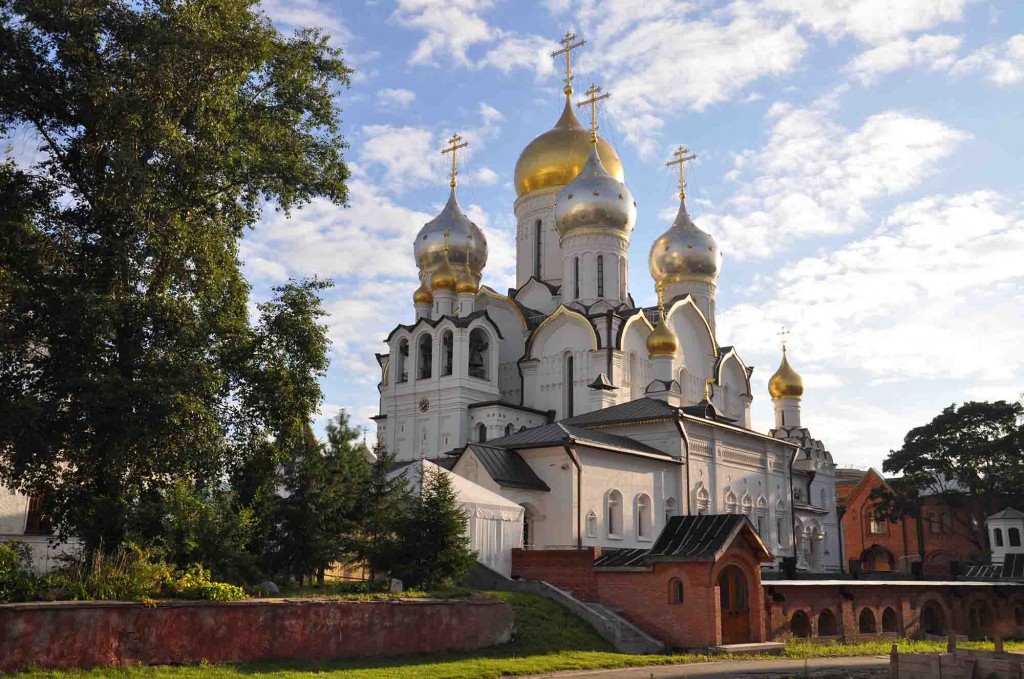

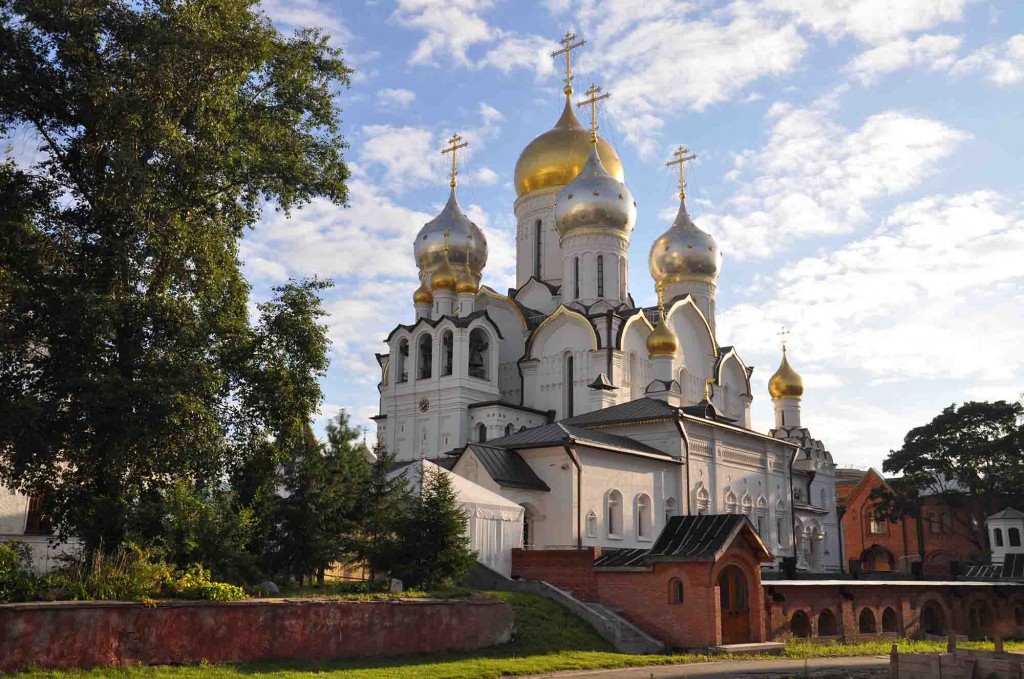

Для самого содержательного рассказа подойдет многосюжетная икона из иконостаса в соборе Рождества Пресвятой Богородицы в Зачатьевском монастыре Москвы.

Само посещение обители может стать дополнительным внеурочным занятием (для москвичей) или целью увлекательного паломничества. Собор, украшенный фресками с самыми различными сюжетами, можно назвать настоящим дворцом Богородицы.

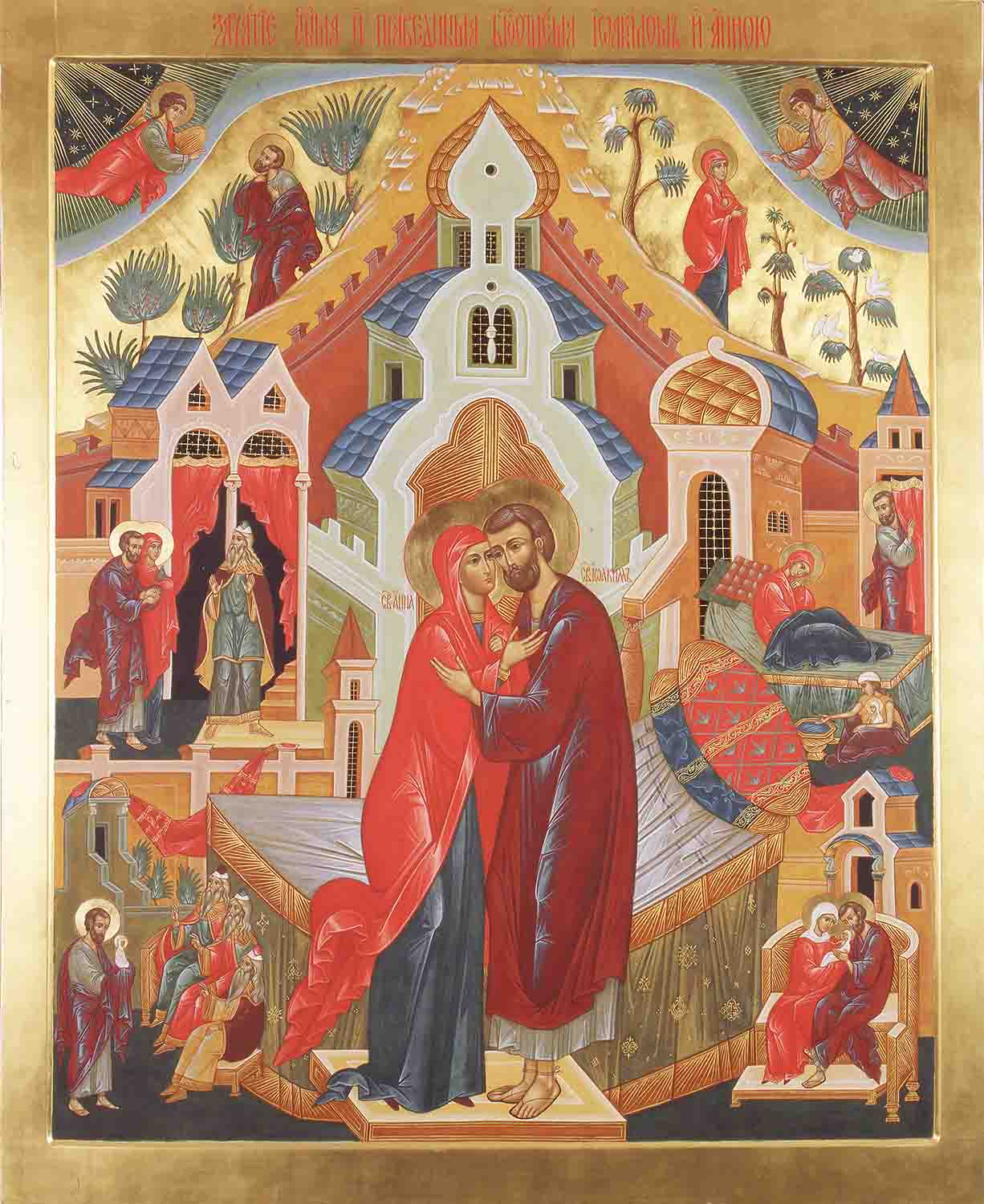

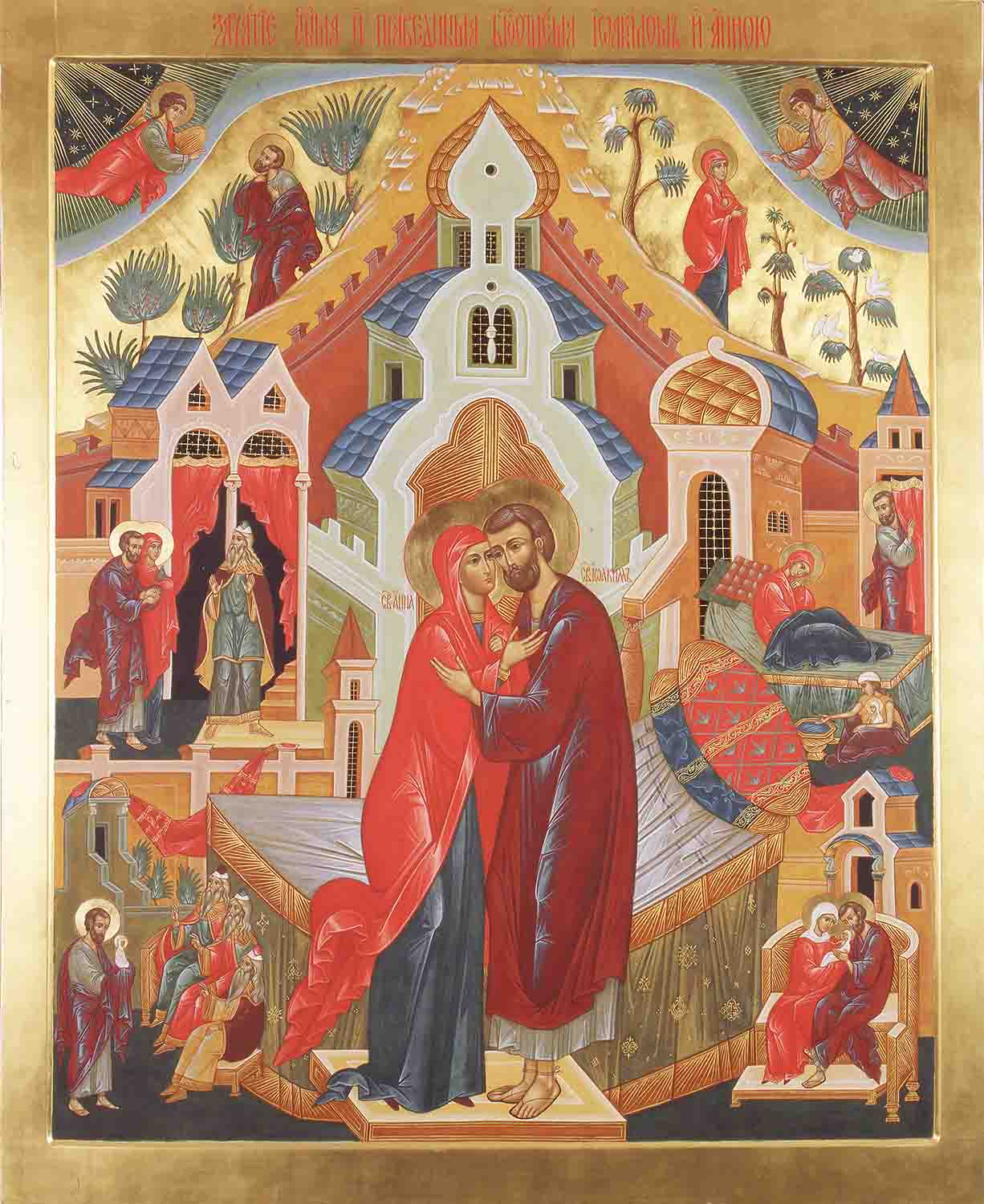

На иконе изображены события, происходившие в разное время, но все они связаны с Рождением Божией Матери. В центре иконописец изображает встречу праведных Иоакима и Анны. Их фигуры – самые крупные на этой иконе. Так иконописец показывает, что праведники – главные действующие лица этого события.

Но рассказ стоит начать с изображения, которое находится с левой стороны в центре. Однажды в день большого праздника праведный Иоаким принес в Иерусалимский храм дар Господу. Он делал это регулярно на протяжении всей своей жизни, но в этот раз первосвященник отказался этот дар принять и напомнил праведнику, что он не создал потомства Израилю, а значит недостоин приносить Богу свои дары.

Переходим к сюжетам, которые рассказывают две верхние композиции. Горько было праведному Иоакиму перенести этот укор. Да еще в храме, в котором он искал облегчение своей скорби. Всеобщая радость праздника превратилась для него в болезненный плач. Но несмотря на свой преклонный возраст, святой не отчаялся. Праведник ушел в пустыню и постился там сорок дней и сорок ночей, говоря: «Не войду ни для еды, ни для питья, пока не снизойдет ко мне Господь, и будет мне едою и питьем молитва».

Тут стоит детям напомнить, что в этом возрасте люди становятся дедушками, а порой и прадедушками. А праведный Иоаким молился о том, чтобы Господь исполнил самое сокровенное желание души, позволив ему стать отцом. Молился без ропота и отчаяния, с великой надеждой и терпением.

Праведная Анна изображена в саду. Здесь она молилась со слезами, узнав о том, как был обижен ее муж. Увидев на дереве птичье гнездо, праведная Анна с огромной сердечной болью воскликнула: «Горе мне, кому я подобна? Не подобна я птицам небесным, ибо и птицы небесные имеют потомство у Тебя, Господи. Не подобна я и тварям бессловесным, ибо и твари бессловесные имеют потомство у Тебя, Господи. Не подобна я и водам этим, ибо и воды приносят плоды у Тебя, Господи. Горе мне, кому подобна я? Не подобна я и земле, ибо земля приносит по поре плоды и благословляет Тебя, Господи». В этот момент хорошо поговорить с детьми о том, что иногда для исполнения просимого нами нужно время. Так воспитывает Господь нашу душу, очищая ее от всего пустого.

Господь услышал пламенные молитвы и пожалел супругов. В центре иконописец изобразил встречу супругов после чудесного известия, которое им принес Архангел.

Он не изображает какого-то буйного веселия, резких движений. Но сколько в этой сцене искренней, глубокой любви, взаимной нежности, заботы и сострадания. Это урок всем нам – истинная радость не должна быть ни чрезмерной, ни показной. Зачатие святой праведной Анной Пресвятой Богородицы Церковь отмечает 22 декабря. А 21 сентября мы празднуем рождение долгожданной Дочери, которую праведные супруги назвали Мария, что в переводе на русский означает госпожа.

Средняя композиция справа рассказывает нам о дне Рождения Девы Марии. Эту икону мы видим в центре храма во время праздничного богослужения. Изображение, расположенное ниже, повествует о сокровенной радости супругов, получивших «в скорби временной утешение вечное». А слева внизу мы видим, как через год праведный Иоаким приносит свою Дочь первосвященникам, чтобы они благословили Ее. Всего одна икона, а на ней целая драма праведной семьи, ее скорбь и горе, которым было суждено превратиться в радость для всего мира.

По итогам этой части урока можно выполнить Задание 2 (а можно и дать его на дом). Еще одно задание связано с дальнейшей судьбой Девы Марии. Это история уже другого праздника, но и в этот раз можно напомнить, что рожденное таким чудесным образом Дитя родители с благодарностью посвятили Богу. А умеем ли мы благодарить Бога? Обсуждаем, как это можно сделать (поставить свечи, помолиться, сделать какое-то доброе дело). А умеем ли мы благодарить близких? Тут можно раздать вот такие открытки со словом «Спасибо» (сделать самим или заказать для этого готовые) и предложить детям подписать их кому-то словами благодарности. Опираясь на свой опыт, скажу, дети умеют удивлять – их слова и размышления бывают трогательными и глубокими.

Традиции праздника

«Что можно и нельзя делать 21 сентября?», – на этот вопрос бойко отвечают авторы сомнительных интернет-публикаций. А что если предложить детям придумать свои традиции этого праздника?

На Благовещение мы выпускаем птиц, на Пасху дарим друг другу куличи и красные яйца. На Преображение освящаем виноград и яблоки, а на Крещение – воду… 21 сентября можно было бы испечь именинный пирог, пригласить родственников и друзей в гости на чай. Всем вместе спеть тропарь, кондак и величание, а потом рассказать о празднике.

А еще можно в классе устроить семейный праздник. На нем провести конкурс семейных альбомов – кто интереснее и подробнее расскажет о своем роде. Хорошо бы подготовить для этой встречи интересную литературно-музыкальную программу, посвященную семье. Начать же этот праздник можно было бы с молебна, на котором родители поблагодарили бы Господа и Богородицу за рождение детей, а дети за то, что у них есть папы и мамы, дедушки и бабушки, за их любовь и заботу.

В помощь учителю

Книга «Рождество Пресвятой Богородицы» профессора М.Н. Скабаллановича. Этот труд посвящен преимущественно богослужению праздника, но не только. Педагог сможет больше узнать о семейной, домашней жизни и воспитании у древних евреев, чтобы ясно представлять себе обстановку, в которой родилась и росла Пресвятая Дева Мария. «В такой простой, своеобразной обстановке жизни и воспитания родилась и выросла будущая Матерь Божия, “похвала всей вселенной”. Видно, что для душевного развития и воспитания этой величайшей из дочерей человеческих нужны были именно такие житейские условия», – отмечает автор. Также он подробно описывает Палестину тех времен. Да и в рассуждениях о богослужебных текстах учитель найдет и тонкие подробности праздника, и пищу для размышлений.

Альбом Юрия Холдина «Свет фресок Дионисия – миру» (проекту посвящен сайт https://dionisy.ru/). В этом альбоме и на сайте представлены фотографии фресок собора Рождества Пресвятой Богородицы Ферапонтова монастыря.

Они могут стать отличной иллюстрацией к уроку, а если позволит время, добавить еще один пункт в его программу: виртуальное паломничество. Фрески в далеком XVI веке писал иконописец Дионисий Мудрый и его сыновья Владимир и Феодосий. Как гласит надпись на откосе храмовой северной двери, они работали в монастыре с 6 августа по 8 сентября 1502 года. Эти иллюстрации можно и нужно рассматривать внимательно, отмечая с какой нежностью относились иконописцы к Матери Божией, чье чудесное рождение мы будем отмечать 21 сентября.

Книга «Димитрий и Евдокия» Максима Яковлева. Это замечательное с большой любовью написанное произведение посвящено герою Куликовской битвы благоверному князю Димитрию Донскому, его семье и современникам. Первая поистине великая, по словам автора, победа случилась в день Рождества Пресвятой Богородицы в 1380 году. Об этом можно рассказать в рубрике урока «памятная дата». Здесь есть связь и с темой благодарность – с благодарностью за помощь Божию в этот день князь, его супруга княгиня Евдокия и сыновья построили несколько храмов в честь Рождества Пресвятой Богородицы. Да и сама книга, особенно в подарочном издании, станет вестником из прошлого и настоящим украшением урока.

Марина Шмелева

Азбука воспитания

.jpg)